非遗映像

非遗传承人

非遗名录

阴阳板

阴阳板阴阳板是流传在山东省邹城市东部山区的一种民间祭祀求雨舞蹈,是上古东夷傩文化的孑存,融合着民间音乐、传统舞蹈、宗教信仰和图腾崇拜等丰富的民俗文化信息,体现了鲁南一带农耕民族的神灵崇拜、祭祀文化以及当地人们特有的艺术审美。邹鲁地区是远古东夷民族的核心区域,是傩文化的源头。傩舞起源于东夷原始先民的图腾崇拜和原始宗教活动,发展成熟于夏商时代。明万历年间阴阳板这种祭祀祈雨的民间活动在邹城市后八村一带流传开来,清康熙年间最为兴盛,形成了比较规整的表演祭祀程序,每逢天旱,民众便自发组织阴阳板表演,包括请神、祈雨、颂经、送神、夸官等内容。所谓“阴阳板”,其实是一长一短两块柳木板。长板为阴,长约50厘米,短板为阳,约30厘米。两板各宽10厘米,板头配有铜铃,板尾钻孔,两板相连。表演时,演员双手持一长一短木板打击和搓击,发出两种不同的声音,谓之“阴阳声”。表演中舞蹈演员以拖步、上步、绕步、踏跳步、保佑步、阴阳对脚等极具特色、变化多端的舞步,排列出“双环阵”、“唤雨阵”、“打四阵”、“喜迎雨”、“天地合”等不同阵法。整个舞蹈步伐灵活、动作协调、古拙朴实、粗狂奔放,极具感染力。其鲜明的宗教色彩、简洁的表演装束、独特的演出道具、豪放的民间鼓乐,处处呈现着浓郁的地域文化特色,体现着远古先民们朴素虔诚的信仰、豪放朴实的性格和对幸福生活的孜孜追求,表达着人们对和谐安康生活的渴望与追求,同时也阐释了天人合一、阴阳调和的思想理念。阴阳板舞蹈记录了鲁南地域丰富的历史文化信息,是邹城民间文化的重要载体,具有极高的民俗价值、艺术价值和历史价值,特别是对于研究东夷文化、大汶口文化具有较高的参考价值。…

梅花拳(梁山梅花拳)

梅花拳(梁山梅花拳)梁山梅花拳是借顺德府梅拳传入,在水泊梁山特定环境中与好汉武功遗韵相互融通形成的一个传统文化形态。它渗透了中华民族气质、山东大汉气派和梁山好汉气魄,融入了拳种原发祥地、流传地、流入地的文化,特别是受黄河文化、运河文化、道教文化、齐鲁文化和水浒文化的熏陶与滋养,形成了以忠、义、礼、信、仁信仰为基础,体现传统梅花拳历史底蕴和个性张扬的梁山好汉情怀与气派,具有独特的文化内涵、完整的武术技法与系统的理论体系的武术拳派。梁山梅花拳的学术定位是:1、它是传统梅花拳的主要分支;2、它是当今中国梅花拳传承发展的领军力量;3、它的传入和形成确立了梁山作为中华武术四大门派之一的武林地位。 梁山梅花拳以文养武、以武济文,其指导思想和套路均遵循中国传统文化“五行八卦九宫太极无极”原理,因此又被誉为“文化拳”。 在传承架子、成拳、拧拳、器械和内功五大传统梅花拳基本功法的基础上,梁山梅花拳又创新内家拳72路和与梁山好汉武功相融通的拳械套路18套;梁山梅花桩步分为“大、顺、拗、小、败”五势;技击手法由拳、掌、腿法等组成;擒拿有“六把总拿”、“七十二把巧拿”等技击手法;近年来,又将几近失传的《九龙阵》、《蛇龙阵》、《七星凹牛阵》、《野战八方穿梭大战拳》等阵法演练整理出来,以上内容均撰文全国出版。梁山梅花拳代代名人辈出,声威大震。在义和团运动、辛亥革命和抗日战争中,都留下了历代梁山梅花拳师的高超武功和勃勃英姿。…

孟母教子传说

孟母教子传说西汉前期,在韩婴撰《韩诗外传》中引用“断机教子”、 “杀豚不欺子”来解释《诗经》,西汉后期刘向将“孟母三迁择邻”故事编入《列女传》,至此 “孟母教子传说”有文献记载。到南宋末年,王应麟编《三字经》引证的第一个典故即是“昔孟母,择邻处,子不学,断机杼。”据有关文献记载,孟轲三岁失去父亲,靠母亲仉氏抚育成人。据说,孟母原宅靠墓地。孟轲少年时,经常学做埋死人的游戏。孟母认为长居此地,不但会影响孟轲读书,而且会败坏他的品德,于是毅然迁居。新居地处南北通衢,行商客贾,过往迎来,热闹非常。终日置身于熙熙攘攘的闹市之中,孟轲又和邻居的孩子们“嬉戏为贾炫事”,孟母认为这里也不利于孟轲的成长,于是又一次迁居到学宫之旁。孟子被书院传出的琅琅读书声所吸引,时常到书院里学习诗书,演习周代礼仪,“嬉戏乃设俎豆,揖让进退”。孟母大悦,“此真可以居子矣”,就在此定居下来,并把孟轲送入学宫,留下了“三迁择邻”的美谈。孟轲入学宫后,初学诗书、礼仪、驾车、射箭,开始很有兴趣,但时间一长就渐渐感到厌烦了。一天,不到放学时间孟轲就跑回家来。孟母正在织布,经询问知其逃学,很是生气,当即把孟轲唤到跟前,当着他的面拿过刀就把织布机上的经线全部割断了。被孟母这一举动惊呆了的孟轲,喃喃地问母亲问为什么要这样。孟母语重心长地教导孟子:布是一丝一线织起来的,现在把线割断布就无法织成了。读书求知也和织布一样,要靠持之以恒的努力,才能获得渊博的学问。现在你逃学如同我断机,线断了则织不成布。常逃学,则学无所成。孟母这番深入浅出的道理,使孟轲少年的心灵受到启发和震动,从此, “旦夕勤学不息”,终成儒学大师。孟轲八岁时,东邻屠户杀猪,孟轲听到猪的嚎叫声,问母亲:“东家杀猪干什么?”孟母信口回答:“给你吃。”说完又后悔不迭,“今适有知而欺之,是教子不信也”,虽家境拮据仍买来猪肉,炖了给孟轲吃,“明不欺也”。更能反映孟母教子智慧的则是“孟子出妻”的故事。一个夏日的中午,天气异常炎热,孟子的妻子田氏独自在屋里织布,因酷热难忍,解开了上衣。这时,孟子推门而入,见妻子衣衫不整,认为妻子有失礼仪,便要休妻。孟母知道后喝斥孟子说:“礼制规定,进门时,要先问谁在屋里;上堂时,要发出声音;进到屋里,目光要向下,这样是为了尊重别人的隐私。你要求别人守礼,首先要对别人尊重,而你自己没有按照礼制的规定去做,是你失礼在先,怎么反而责怪别人呢?”孟母的一番话使孟子深感惭愧,打消了休妻的念头,并向妻子赔礼道歉。孟母的这番道理形成了孟子严于律己的品质。“孟母教子传说”历史源远流长,反映了孟母的睿智和母爱的博大,被列入了普及于宋、明、清等封建社会后期的启蒙读物《三字经》,影响了一代又一代人。目前,仍是父母教育子女的有益蓝本。…

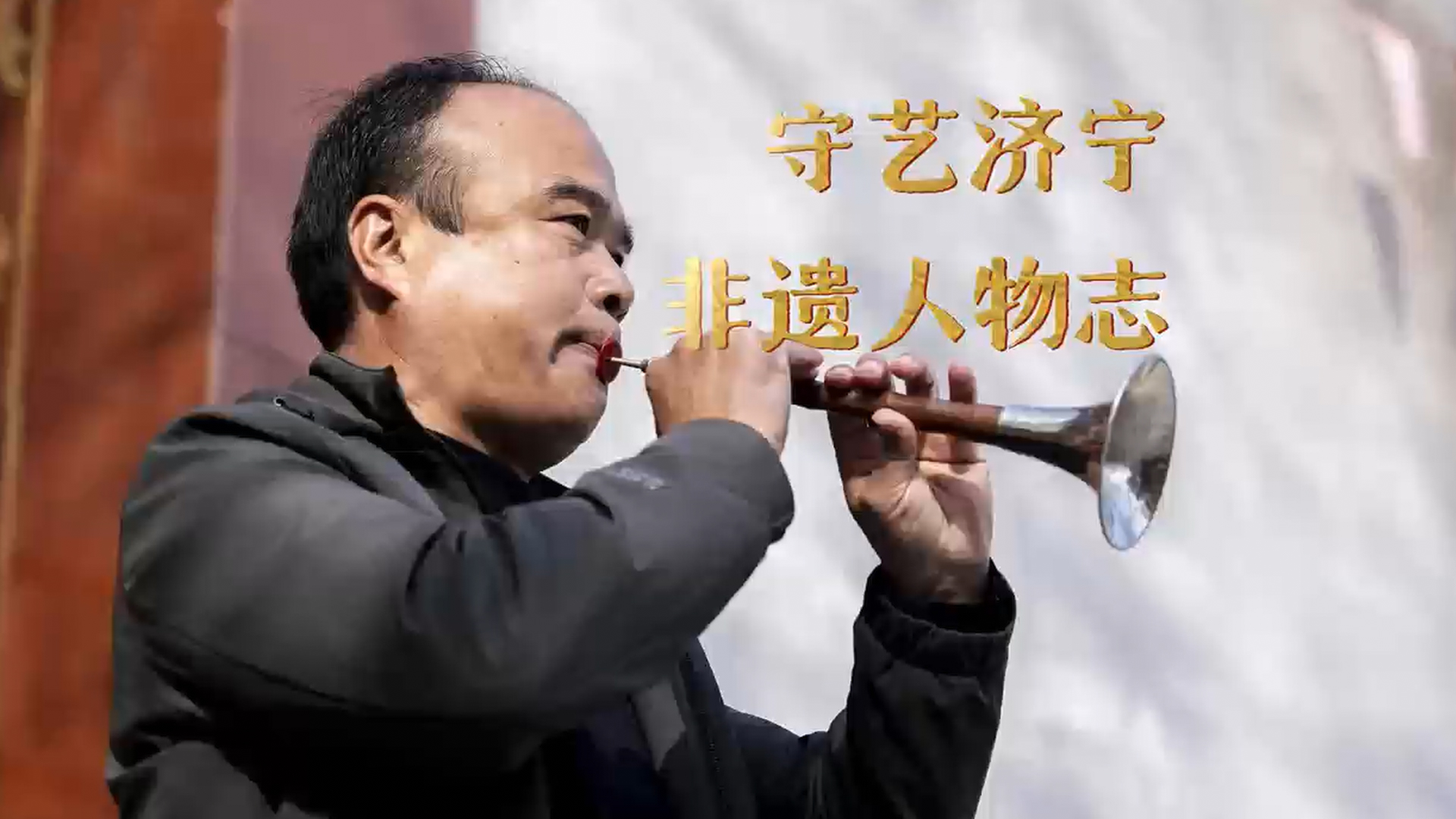

平派吹打乐

平派吹打乐唢呐自金、元时期由波斯、阿拉伯一带传入我国,于明朝洪武年间随山西移民迁徙带入邹城,逐渐被本地居民接受,扎下根来。起初唢呐仅作为当地贫苦农民的谋生手段,后来为彰显艺术特色,艺人们制造了铜杆唢呐,并在演奏的曲调中,揉进了一些地方特色的小调、俚曲,经过长时间的演练,再加上当地风俗民情及儒家文化的影响,到清朝嘉庆末年已形成 “平派”吹打乐的基本特点。至民国初年,已有十几个班子活跃于鲁南及周边地区,其中以孙家班、张家班、丁家班、周家班等四个乐班发展尤为迅速。这些乐班去外地谋生时,逐渐把“平派”吹打乐传播到各地,进一步扩大了“平派”吹打乐的影响。上世纪50年代,“平派”吹打乐代表人物孙玉秀到上海音乐学院民乐系任教。其演奏技法、理念以及“平派”吹打乐的艺术精髓已被学生们带至大江南北。“平派”吹打乐主要乐器是铜杆唢呐,它由铜皮制作而成,声音亮丽清脆,具有穿透力。它杆长25厘米左右,铜碗直径6厘米左右,杆下端的圆筒直径2厘米左右,哨片多用秋天的芦苇中未发出的苇缨制作。它音域包含两个八度,可分别演奏五个调,即:平调、雅调、越调、五字调、凡调。其代表曲目有:《哭长城》、《哭五更》、《鸟兽闹春》、《集贤宾》、《火烧葡萄架》等作品近百首。除传统曲目外,还吹奏一些现代流行歌曲、戏曲、曲艺,有时揉进一些魔术、杂技等。 “平派”吹打乐之所以称为“平派”艺术,有四个方面的原因:一、它主要以铜杆唢呐为主。 二、乐队使用的笙,艺人们称为“平笙”。三、从地理位置上讲,人们习惯把徐州、苏北一代的吹打乐称为“南路家什儿”,把巨野一带的吹打乐称为“西路家什儿”,把临沂及其以东的吹打乐称为“东路家什儿”,把邹城以北的吹打乐称为“北路家什儿”,而“平派”吹打乐处于中间位置,“平”包含中间的意思。四、在演奏风格上有“平如行云流水、稳似泰山青松”的特点。“平派”吹打乐主要演奏曲目有:《哭长城》、《哭五更》、《鸟兽闹春》、《集贤宾》、《十样景》、《五六五》、《开门子》、《庆贺令》、《将军令》、《朝天子》、《一枝花》、《四合四》、《柳青娘》、《绞句子》、《火烧葡萄架》等。演奏器具主要包括:1、吹奏乐类:唢呐(喇叭、大笛)、高音唢呐、低音唢呐、中音唢呐,其中以铜杆唢呐为主;笛子,常用的有梆笛、曲笛;笙,以圆笙为主,亦有方笙;管子,有大小孔、单、双管之别;闷笛,由中音、低音两大类;大号、咔管。2、弦乐:高胡、二胡、中胡、大低胡、板胡、三弦、琵琶、扬琴、柳琴。3、打击乐:大鼓、堂鼓、扁鼓、班鼓、串鼓、铜鼓、大面锣、大筛锣、中音锣、高音锣、铙钹、水钗、小钗、点子、二面云锣、五面云锣、梆子、地梆、木鱼、碰铃。主 “平派”吹打乐的特色乐器为铜杆唢呐,它由铜皮制作而成,声音亮丽清脆,具有穿透力,有铜板敲击时的铮铮金属之声。铜杆唢呐因其筒身短细,筒腔窄小,故演奏难度大。在此基础上,独特技法有滑音、吐音、气拱音、气顶音、三弦音、萧音等,还有模仿鸡啼鸟鸣、人声歌唱(俗称卡腔)等特殊技巧,从而大大发展和提高了唢呐的表现力。…

© 2024 www.sdfeiyi.org 鲁ICP备2020035910号 技术支持:拓达科技 您是本站第301452784位访客

维护更新:济宁市文化馆 济宁市非遗保护中心办公室

守艺济宁·非遗人物志

守艺济宁·非遗人物志 守艺济宁·非遗人物志

守艺济宁·非遗人物志 守艺济宁·非遗人物志

守艺济宁·非遗人物志 守艺济宁·非遗人物志

守艺济宁·非遗人物志 刘玉芝

刘玉芝 杨成兴

杨成兴