济宁市文化馆非遗进校园实践案例成功入选

近日,山东省文化和旅游厅公布了全省“非遗进校园”优秀实践案例名单,济宁市文化馆非遗进校园实践案例成功入选!

近年来,济宁市文化馆积极推动非遗融入国民教育体系,培厚非遗普及土壤,常态化开展非遗进校园活动,促进非物质文化遗产与教育深度融合。

案例分享

焕发非遗生命力 赓续非遗薪火相传——济宁市文化馆非遗进校园实践案例

依托我市丰富的非遗资源和保护成果,面向中小幼学校、大中专院校、成年夜校以及老年大学打造非遗小课堂,扩展非遗普及推广覆盖面,有效推动学生群体非遗传承。截至目前,开展非遗进校园活动2000余场,惠及学生及特殊人群50000余人次,曾被省文旅厅评为非遗保护十大亮点工作,并在市委宣传部志愿服务项目评审中多次获奖。

组织优秀非遗传承人成立了非遗传承爱心志愿者服务队,作为进校园活动的执行主体开展教学服务工作。服务队现有爱心志愿者20余人,涵盖剪纸、面塑、刺绣、纸翻花等十余项非遗项目。以签订合作合同,挂牌活动基地的方式与学校建立合作模式。学校依据校园教学计划和信息需求,与文化馆沟通对接,合理安排进校园活动课程。

在服务内容上,采取标准化服务和个性化服务相结合。首先,针对相同年龄段学生,构建标准化教学模式,打造标准化课程,印制课堂标准化方案,提高进校园开展的专业化、规范化、标准化水平,从而实现可复制、可推进、可落实的标准化服务模式。其次,打造个性化教学模式以适应不同的服务对象。针对不同年龄段的学生分别开设了幼儿非遗课程、青少年非遗课程、成年非遗课程以及老年非遗课程,尽可能做到全面、适宜。同时课程内容也会尊重校园文化特色,根据学校独有的教学特色和服务需求,对教学内容和教学方式进行调整,课程内容量身定制,极大的提升了课程内容趣味性、知识性和丰富性。

为提升学生的学习热情,增强师生的参与度,与校园紧密合作,创建多个非遗社团。这些社团通过定期的教学活动,实现常态化教学,鼓励学生持续积累创作经验。同时,定期举办教学成果展和各类赛事,比如少儿手工技艺大赛、校园师生成果展等,让学生的作品不仅停留在校园内,更走进文化场馆,增强学生的学习积极性。与大唐学校、济宁市附属小学北湖校区揭牌“非遗小课堂”示范基地,建立长期合作模式,为优秀非遗项目搭建规范的传承平台。

为深化传承人团队的服务能力,壮大服务团队,针对教师群体开设非遗培训班,旨在通过系统教学,精心培育校园非遗人才,确保学校能够持续、稳定地举办丰富多彩的非遗校园活动,逐渐将“非遗进校园”发展成“非遗在校园”,助力非遗教学高效落地,逐渐实现非遗的校园普及。

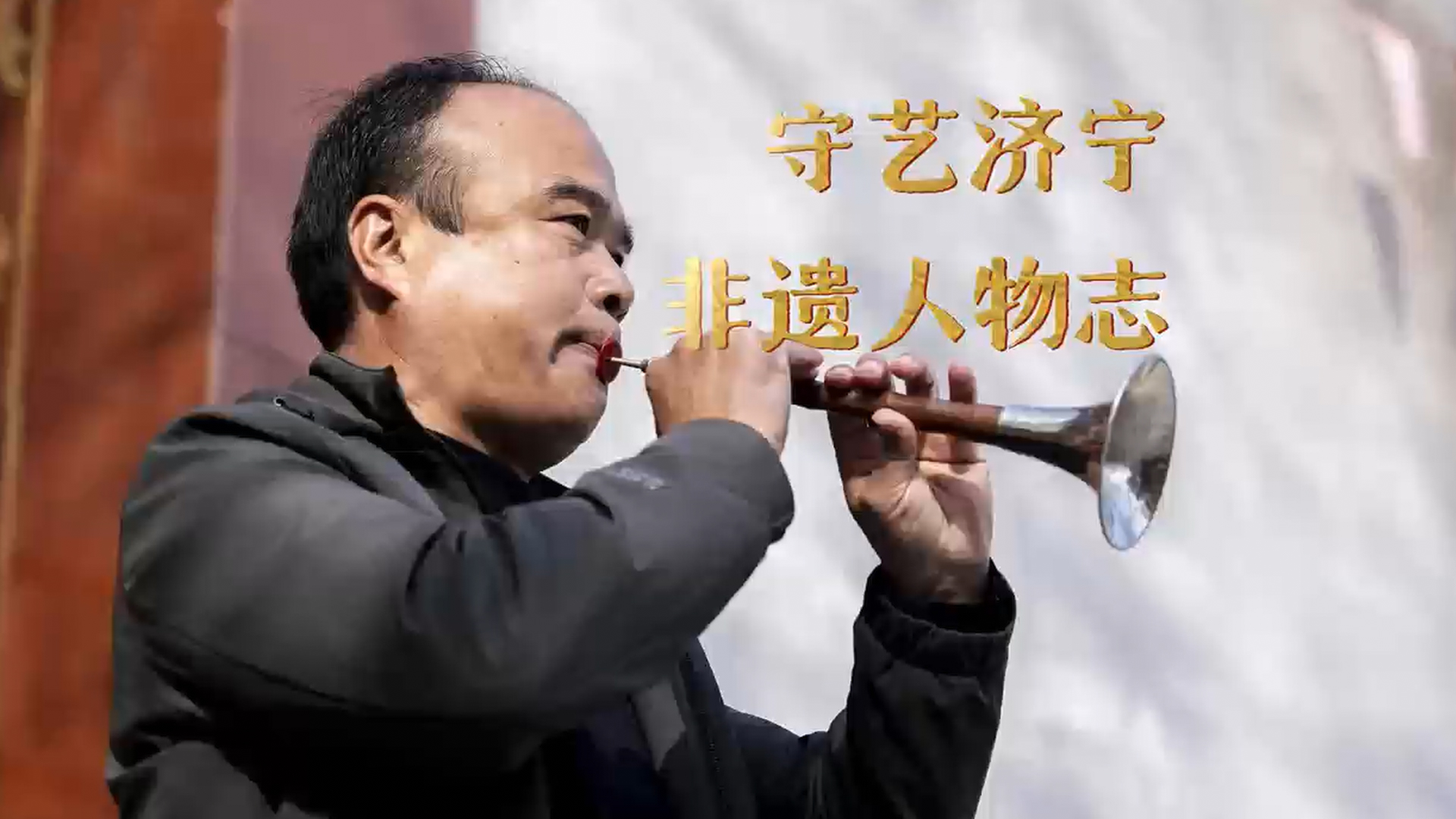

守艺济宁·非遗人物志

守艺济宁·非遗人物志 守艺济宁·非遗人物志

守艺济宁·非遗人物志 守艺济宁·非遗人物志

守艺济宁·非遗人物志 守艺济宁·非遗人物志

守艺济宁·非遗人物志 刘玉芝

刘玉芝 杨成兴

杨成兴